ページをご覧いただく前に

お読みください

このページは「猫の高血圧症が原因となって発生する高血圧性眼症」に関するものであり、

「犬の高血圧性眼症」とは大きく異なる点がありますので、誤解のないようにご注意ください。

症例写真がございますので、閲覧の際にはご注意ください。

猫の高血圧症とは

猫の高血圧症と聞いて、「よく知っている」という飼い主さんは、あまり多くないのではないでしょうか? 実際の症例数は少なくありませんが、症状が現れにくいため病院で指摘されることが少なく、飼い主さんの認知度は非常に低い疾患と言えます。動物病院でも(無麻酔での)血圧測定と眼底検査の両方を身体検査に組み入れていなければ診断できません。人間でも動物でも、高血圧症が「サイレント・キラー(静かな殺人者)」と呼ばれるのは、こうした所以からです。

高血圧が発生すると、眼、腎臓、心臓、脳などの特定の組織にある細い動脈の内側が傷つき、その周囲に障害を引き起こすことが知られています。特に、猫の眼には傷つきやすい動脈が豊富に存在するため、高血圧性眼症がしばしば発症します。

SNS上で「猫の高血圧症」と検索すると、「高血圧で失明した」という記事は意外と多く見つかりますが、「高血圧の治療をして視力が回復した」という記事はほとんど見当たりません。また、「気が付くのが遅れてしまった」という後悔の言葉も少なからず見られます。これは、前述のように症状が現れにくいことに加え、高血圧による網膜のダメージが回復しにくいことが理由と考えられます。

一年に一度、眼底検査を受けていれば、症状が現れる前に高血圧症を発見できる可能性が高まります。また、視力を失ってから一週間以内に適切な治療を開始できれば、ほとんどの猫は視力を回復できると言われています。定期的な検査と早期対応により、高血圧症から大切なネコちゃんを守ることが可能です。 ネコちゃんを飼われている方には、このページをきっかけに「猫の高血圧症」を意識し、早期発見と早期治療を心がけていただきたいと切に願います。

高血圧性眼症とは

このページでは、高血圧症によって発生する高血圧性眼症について解説します。「高血圧症」という言葉は聞いたことがあっても、「高血圧性眼症」という言葉を知らない方は多いのではないでしょうか。獣医師の間でも「高血圧性網膜症」と混同されることが少なくありません。

高血圧性眼症は、全身の動脈血圧(いわゆる血圧)が上昇することで、眼球内の細い動脈が傷害されて発症します。高血圧性眼症には、さらに細かく「高血圧性網膜症」「高血圧性脈絡膜症」「高血圧性視神経症」などの症状があります。

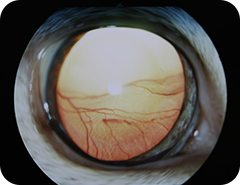

高血圧性網膜症について

網膜の細動脈が侵されると、網膜浮腫や網膜出血、軽度の網膜剥離(漿液性網膜剥離)などが起こります。これを高血圧性網膜症と呼びます(図1)。症状が軽度な場合は眼の外観に変化はなく、視覚障害も認められません。しかし、慢性的に進行すると網膜の変性が進み、視覚が徐々に低下していきます。

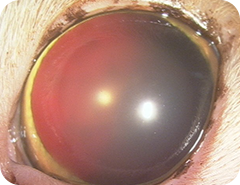

高血圧性脈絡膜症について

網膜の外側に存在する脈絡膜の細動脈が傷害を受けると、そこから水分が漏れ出し、網膜と脈絡膜の間に貯留して大きな網膜剥離(胞状網膜剥離)が発生します。これを高血圧性脈絡膜症と呼びます(図2)。

多くの場合、両眼が同時に突然発症します。高血圧性脈絡膜症は進行が速く、視覚障害も明瞭に現れます。ネコちゃんでは網膜の変性が人間やワンちゃんよりも速く進むため、治療の開始が遅れると、網膜剥離が治癒しても視覚が回復しないことがよくあります。

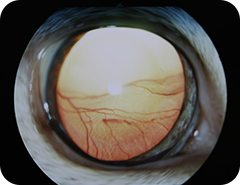

高血圧性視神経症について

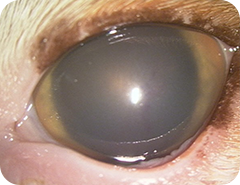

高血圧性脈絡膜症に伴い、視神経機能が消失することも一般的です。脈絡膜の動脈から血液の供給を受ける視神経が虚血状態になることで発症し、瞳孔が完全に散瞳することで判断できます。これを高血圧性視神経症と呼びます(図3)。

その他の網膜症について

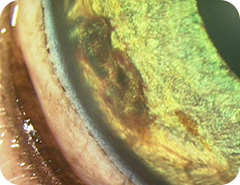

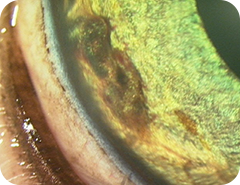

その他の網膜症として、虹彩(ひとみ)に動脈瘤が形成され、出血がみられることがあります(図4)。多くは高血圧性網膜症に随伴してゆっくりと進行し、視覚に大きな影響を与えません。しかし、症状が重い場合には、ぶどう膜炎や緑内障が続発し、視覚を障害することがあります。特別な眼科検査を行わなくても、高血圧症を疑う重要な症状であるため、見落とさないよう注意が必要です。

原因

全身性高血圧症が起こる原因として、ネコちゃんでは慢性腎臓病が一般的です。

以下のようなさまざまな腎疾患が、高血圧症の原因となります。

- 慢性間質性腎炎

- 多発性嚢胞腎

- 糸球体腎炎

- 腎盂腎炎

- アミロイド腎症 など

その他にも、全身性疾患に伴って発生することがあります。

- 甲状腺機能亢進症

- 副腎皮質機能亢進症

- 高アルドステロン症(副腎腫瘍)

- 先端巨大症

- 糖尿病 など

ただし、甲状腺機能亢進症を除くと発生はかなり稀です。

また、貧血治療に用いられるエリスロポエチンの注射後に高血圧症が起こることも報告されているため、注意が必要です。

こんな症状があったら要注意

クレアチニンが高い

先に述べたように、高血圧症による目立つ症状は末期まで現れません。一般の動物病院では、身体検査に血圧測定や精度の高い眼底検査がまだ十分に組み入れられていないのが現状です。そのため、ご家族が気付きやすい指標の一つとして、血液検査のクレアチニン値の変化があります。クレアチニンは腎臓の機能を反映する指標であり、その値が高い場合、腎機能の低下が疑われます。

クレアチニンが1.6mg/dlを超えている、あるいは基準値内でも以前より高くなっている場合は、腎機能が低下しつつある可能性があります。クレアチニン値が2.0mg/dl前後であっても、「まだ大したことはない」と考える獣医師もいますが、実際にはこの程度のクレアチニン値のネコちゃんで高血圧性眼症を発症しているケースが多いことを覚えておきましょう。

また、高血圧症になるとクレアチニン値はわずかに低下する傾向があります。つまり、高血圧症のネコちゃんでは、クレアチニン値以上に腎機能が低下している可能性があるのです。さらに、画像診断で腎臓の形態異常が見つかったり、尿検査で尿タンパクやミクロアルブミンが検出された場合も、高血圧症の発症を疑うべきでしょう。

瞳孔が開きっぱなし

ネコちゃんの瞳孔は、明るいところでは細くなり、暗いところでは大きく丸く開きます。しかし、高血圧症によって視神経が傷害されると、環境の明暗に関わらず、瞳孔は(普段以上に)大きく開いたままになります(図3)。この症状がみられる場合、すでに視覚がほぼ消失していることが多いため、緊急事態と言えます。血圧も相当高くなっていることが多く、神経症状が現れることもあるため、できるだけ早く治療を開始することが必要です。

瞳孔の中が赤く見える

高血圧性網膜症が進行すると、変性した網膜動脈が破れて出血が起こります。出血がわずかな場合は網膜内の点状出血にとどまり、眼底検査でしか確認できません。しかし、出血の量が多くなると硝子体内に血液が拡散し、瞳孔内に血液を含む硝子体が見えるようになります(図5)。この段階でも視覚が消失していないこともありますが、すぐに治療を開始する必要があります。

瞳に赤いものが見える

高血圧が起こると、瞳(虹彩)の表面に存在する血管に動脈瘤ができることがあります。初期の動脈瘤は赤い点として視認できますが(図4)、次第に大きくなり、血管内の液体成分が漏れ始めると、白いモヤのようなものが見えるようになります。動脈瘤はやがて破裂して出血し、角膜の内側が赤く濁って見えるようになります(図6)。

角膜が白く濁る

瞳(虹彩)の血管が傷害され、血管内の水成分が漏れ出すと、時間の経過とともに虹彩と角膜、あるいは瞳と水晶体の間に癒着が起こります。この癒着により眼内の水(眼房水)の排出が妨げられ、眼圧の上昇(続発性緑内障)が発生します。緑内障が続発すると角膜は白濁し(図7)、眼球の拡大や眼の痛みが生じるようになります。

緑内障について

高血圧症の検査

高血圧症の診断には血圧測定が必須です(図8)。無麻酔・無鎮静で血圧を測定する機器が必要ですが、国内で容易に入手でき、日々の検診等に利用している病院も増えてきました。

ネコちゃんの正常な収縮期血圧は130〜140mmHgですが、収縮期が160mmHgを超えると高血圧症と診断できます。特に高血圧症に関連する症状がない場合でも、2回以上の血圧測定で前述の数値を超えている場合には治療を開始することが推奨されています。

また、高血圧性眼症などの症状がみられる場合には、1回の血圧測定でも160mmHgを超えていれば治療を開始すべきです。高血圧性眼症が認められるネコちゃんの場合、多くが収縮期血圧200mmHgを超えており、300mmHg近い測定値も珍しくありません。微妙な測定値が出ることはほとんどなく、診断に迷うことはありません。

眼底検査だけで高血圧性眼症の診断はできません。眼底検査により前述の血管障害による眼底病変を検出できますが、これらはあくまで眼内の細動脈が傷害されたことによる所見であり、別の内科疾患によっても起こりうる所見です。例えば、赤血球増多症(多血症)や貧血、白血病、血小板増多症、多発性骨髄腫、ネコ伝染性腹膜炎ウイルス感染症などによって血管傷害による同様の所見がみられることがあります。そのため、血圧測定によって高血圧症と診断が下された場合には、眼底検査は治療の効果判定において非常に有効な検査ツールとなり得ます。

高血圧症の治療を開始するにあたって、現在の身体の状態(腎臓の機能、脱水の有無)、画像診断(レントゲン検査、超音波エコー検査)、場合によってはホルモン値の測定などが必要となります。これらの検査により、前述の高血圧症以外の全身性疾患を除外することも可能です。

治療方法

ネコちゃんの「高血圧症」に対しては、カルシウムチャネル遮断薬のアムロジピンが第一選択薬であり、網膜を復位させて視覚を回復させることのできる唯一の薬剤です。その他にも血圧を下げる効果を持つ薬は多く、高血圧症の管理には有効とされていますが、アムロジピンのように高血圧性眼症を改善させることはできません。アムロジピンを内服すれば、250mmHgを超える収縮期血圧が数日のうちに160mmHg以下となることも珍しくありません。

ネコちゃんの全身性高血圧症の多くは慢性腎臓病が原因であり、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(以下、ACEI)やアンジオテンシン受容体拮抗薬(以下、ARB)の使用は理にかなっています。しかし、これらの薬剤のみで正常血圧に戻すことは現実的には困難です。前述のとおり、ネコちゃんでは網膜剥離による網膜変性が急速に進行するため、試験的にACEIやARBを投与することは予後に悪影響を及ぼす可能性が高く、避けるべきです。国内外を問わず、眼科専門医はアムロジピンを用いてネコちゃんの高血圧性眼症の治療を行うのが一般的です。

注意点

アムロジピンの単独投与で副作用が起こることは稀ですが、併用する点滴や循環器系の薬剤によっては、副作用(低血圧、反射性頻拍、食欲低下、低カリウム血症、浮腫、高窒素血症)が起こりやすくなるため、注意が必要です。また、慢性腎臓病のすべての病期(ステージ)において、降圧治療が腎機能を悪化させる可能性があるため、治療開始後は定期的に身体検査や血液検査を受けるべきです。特に慢性腎臓病のステージが進行するほど、その危険性が増すことも意識しておく必要があります。

予防方法について

ネコちゃんの血圧は塩分の摂取量の影響を受けません。したがって、人間のように塩分を制限した食事(処方食)を与えても、高血圧症を予防する効果はないと考えられています。

前述のように、「腎臓に問題がある」「クレアチニンが高い」と判明した場合は、「高血圧症になっていないか?」を必ず疑い、血圧測定や眼底検査を受けることをお勧めします。

早期に診断し、治療を開始することで、高血圧性眼症を予防することが可能です。